歯周病治療

歯周病治療について

日本の成人の約80%が感染している歯周病歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、歯茎が腫れたり、出血したり、最終的には歯周組織が破壊されて歯が抜けてしまう病気です。

歯肉炎、歯周炎とも呼ばれています。

歯垢(プラーク)は時間が経つと歯磨きでは取り除くことができない歯石になります。

歯石自体は歯周病の原因ではありませんが、歯磨きでは除去できないため、周囲のプラークの除去を困難にします。

専門的な治療が必要になるケースがあります。

歯周病の症状段階別の特徴

歯肉炎(歯周ポケットの深さ1〜2mm)

歯茎のみに炎症を引き起こしている状態です。

痛みといった自覚症状はほとんどありませんが、歯磨きの時や硬いものを食べた時に出血しやすくなる場合があります。

軽度歯周炎

(歯周ポケットの深さ3〜4mm)

歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け出した状態です。

歯磨きの時に出血したり、歯がうずく、歯茎が腫れぼったく感じるなどの症状があらわれます。

しかし一般的な初期段階では、まだ無症状なことが多く注意が必要です。

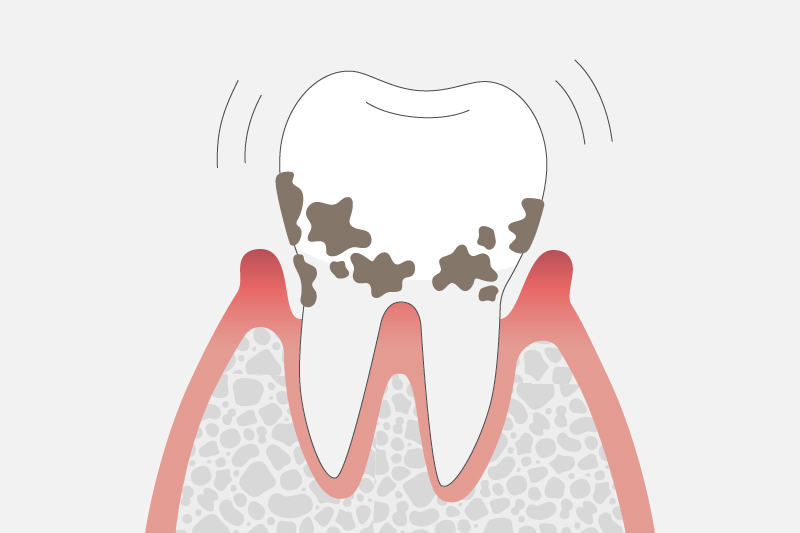

中等度歯周炎

(歯周ポケットの深さ5~7mm)

歯を支えている歯槽骨が1/3~2/3ほど溶けた状態です。

水がしみるようになったり、歯磨きをすると歯茎から血が出たり、歯茎が腫れたり治ったりの症状を繰り返します。

また、歯がぐらぐらと動揺しはじめ、膿が出たり口臭が強くなる場合もあります。

重度歯周炎

(歯周ポケットの深さ7mm以上)

歯を支えている歯槽骨が2/3以上溶けた状態です。

歯の周りを指で押すと白い膿がにじみ出て、口臭が強くなる場合もあります。

歯磨きの際には頻繁に出血するようになり、歯が動揺して硬いものが噛みにくくなることがあります。

放置してしまうと、歯が自然と抜け落ちるケースもあります。

歯周病治療の流れ

事前検査

歯周ポケット診査・レントゲン撮影・口腔内写真撮影等を行います。

歯周病の原因は一人ひとり異なりますので、治療していく前に検査を行い、一人ひとりに適した治療を行っていきます。

歯垢(プラーク)を除去

歯周病の原因は歯垢(プラーク)なので、プラークを除去し付きにくくすることが治療の基本となります。

歯科衛生士による歯磨き指導や歯間ブラシ、デンタルフロスなどで改善をはかります。簡単に落とせる歯石やプラークを落していき、検査にて改善を確認します。軽度の歯周炎の方はここまでで治療が完了します。

歯と歯肉の間に溜まっていた

歯石や歯垢(プラーク)除去

中等度~重度の歯周炎の場合、歯石が深くまであるため取りきれません。このような場合は外科的な治療が必要となります。

麻酔をしてから歯肉の切開をし、歯と歯肉の間に溜まっていた歯石や歯垢(プラーク)除去します。

メインテナンス

口の中の細菌を完全になくすことは難しく歯周病は再発し易いので、治療完了後も定期的なメインテナンスが必要となります。

再発防止には、患者さま自身による歯垢(プラーク)のコントロールだけでなく、定期的に歯科医師や歯科衛生士による検診・治療を受け、歯をメインテナンスすることが重要です。

このページの著者

春日後楽園ともなり歯科 院長

友成 義尚

所属学会・資格

- 日本口腔インプラント学会

- 日本接着歯科学会

- 福岡インプラント研究会

鶴見大学歯学部を卒業、鶴見大学歯学部附属病院と研修医を勤める。その後、むろおか歯科、恵愛歯科豊洲診療所、文京いわぶち歯科・矯正歯科に勤務し、2024年9月1日(日)に春日後楽園ともなり歯科を開業。虫歯治療をはじめ、予防歯科や親知らず抜歯など幅広い診療に対応。患者様のお悩みやご希望などお話を聞き、患者様一人ひとりに沿った治療計画を提案。

春日後楽園ともなり歯科 副院長

友成 京

所属学会・資格

- 日本口腔外科学会

- 日本口腔インプラント学会

- 日本口腔ケア学会

- 日本口腔外科学会認定医

鶴見大学歯学部を卒業、山形大学医学部附属病院 歯科口腔形成外科で研修医を勤める。また、山形大学医学部付属病院 麻酔科 麻酔科研修を受け、公立置賜総合病院歯科口腔外科、水天宮前かきがら歯科・口腔外科に勤務。2024年9月1日(日)に春日後楽園ともなり歯科を友成義尚院長と一緒に開業。親知らず抜歯や有病者の治療、全身麻酔下での手術など口腔外科を学び、その後、一般歯科や審美治療などの経験を積む。